保湿成分の違いをわかりやすく解説。“塗る”と“つくる”のケアの違い

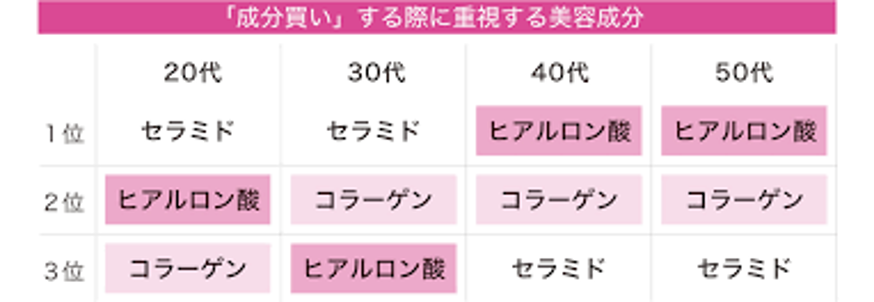

「ちゃんと保湿しているのに、夕方になると肌が乾燥する」「人気の美容液を使ってもイマイチ効果がわからない」。そんな悩みを抱えていませんか? スキンケアアイテムの裏側を見ると、よく目にする「セラミド」「ヒアルロン酸」「コラーゲン」といった成分たち。でも、どれが自分に合っているのか、どんな働きをしているのか、意外と知られていません。 今回は、皮膚科の視点から「保湿成分の違い」と、「塗るケア」「つくるケア」の役割について、わかりやすくご紹介します。

うるおいの仕組みとは?

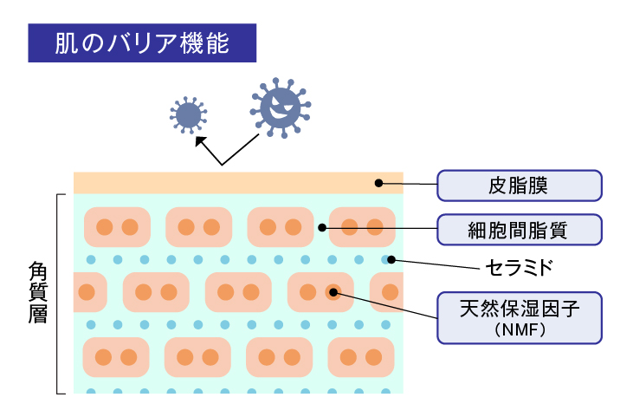

まず、保湿とは単に“水分を与える”ことではありません。 肌のうるおいは、肌の一番外側にある「角層(かくそう)」が鍵を握っています。このわずか0.02mmの層には、水分を蓄えるための重要な仕組みが備わっています。 主に「NMF(天然保湿因子)」「セラミドを中心とする細胞間脂質」、そして「皮脂膜」の3つが連携して、肌の水分を保っています。

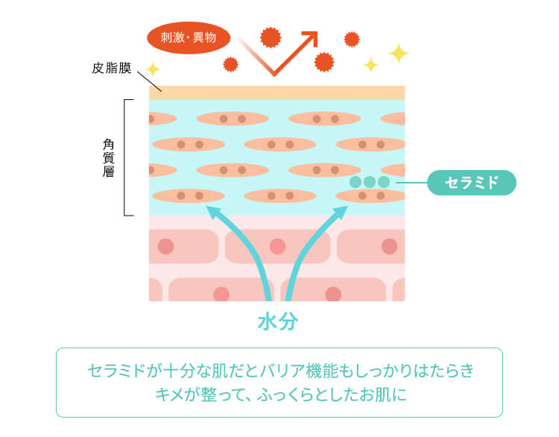

セラミド:肌のバリア機能を守る要

その中でもセラミドは、角層細胞同士のすき間を埋めている脂質で、まさに“うるおいの接着剤”のような存在です。 肌のバリア機能を支える役割も果たしており、乾燥だけでなく外部刺激やアレルゲンからも肌を守ってくれます。特に敏感肌や乾燥肌の方にとって、セラミドは最優先で補いたい成分です。

ヒアルロン酸:高い保水力が魅力

一方、ヒアルロン酸は「水分を抱え込む力」が非常に高く、自身の重さの約1,000倍もの水分を保持できることで知られています。 肌に塗布することでしっとり感が得られるため、目元や口元など乾燥しやすい部分のケアに向いています。 ただし分子が大きいため、塗るだけでは肌の奥まで届きにくく、また乾燥した環境下では逆に水分を奪ってしまう場合もあるため、注意が必要です。

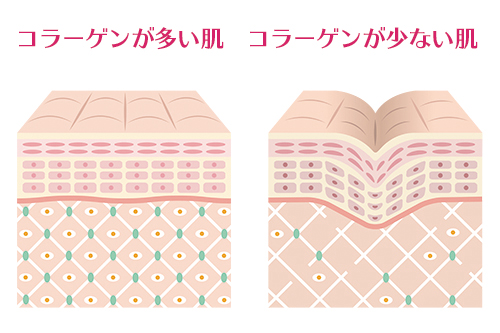

コラーゲン:ハリの源だが限界も

コラーゲンは、肌のハリや弾力を保つために不可欠な成分で、真皮層に豊富に存在しています。 塗ることで一時的に肌表面のうるおいを高めたり、化粧ノリを良くしたりする効果はありますが、この分子も大きく、皮膚の奥まで届くことはほとんどありません。 つまり、コラーゲンを「塗って補う」ことには限界があります。

“塗る”ケアと“つくる”ケアの両立が鍵

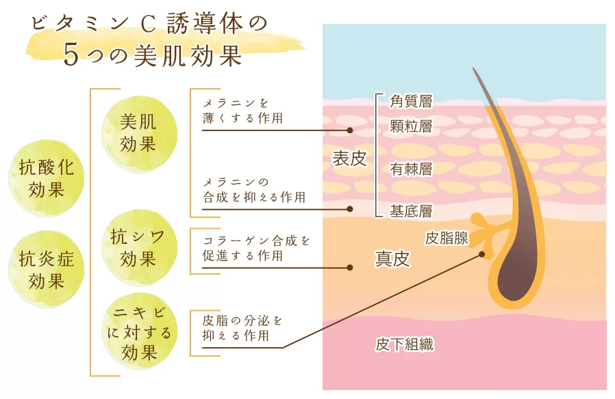

こうした保湿成分を「塗る」ことは、確かに肌表面のうるおいや質感を整える上で効果的です。 ただし、それだけで満足せず、肌が本来持っている“うるおいをつくり出す力”を高めることも大切です。 加齢、紫外線、ストレスなどで肌の機能は低下していきます。そこで注目したいのが、“つくる”ケアです。 ビタミンCは代表的な成分で、コラーゲンの生成を助ける働きがあります。また、メラニンの生成を抑えるため、くすみやシミの対策としても優秀です。レチノール(ビタミンA誘導体)はターンオーバーを促進し、肌の再生を助けることで、内側からハリやうるおいのある肌を育ててくれます。さらに、ナイアシンアミドはセラミドの産生を促す作用があり、肌の水分保持機能を根本から強化します。

美容医療という選択肢

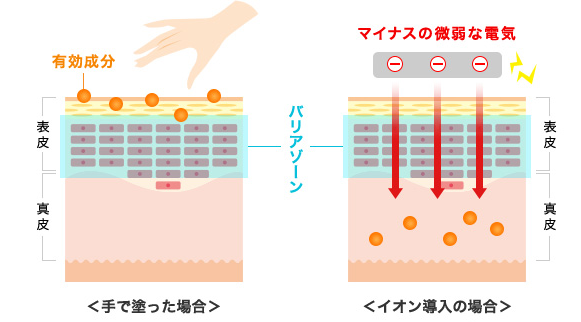

近年では、こうした“つくる力”を高めるために、美容医療の力を借りる方も増えています。 イオン導入という技術では、有効成分を肌の奥まで届けることを可能にし、自宅ケアでは届かない深部へのアプローチが可能になります。 また、ヒアルロン酸注入やスキンブースターといった治療は、肌の内側に直接働きかけて、弾力やうるおいを改善するサポートとなります。

結局何を使えばいいの?

結局どの成分を使えばいいのでしょうか?その答えは、「人それぞれ」に尽きます。 肌がゆらぎやすい人にはセラミド、乾燥による小じわが気になる人にはヒアルロン酸、ハリ不足を感じるならコラーゲンを意識してみましょう。そして、本格的な肌質改善を目指すなら、つくるケアや美容医療との併用も選択肢に入れてみてください。 保湿はすべてのスキンケアの基本であり、美容の土台です。流行や広告に惑わされず、自分の肌としっかり向き合い、必要なケアを選ぶこと。それが、10年後の自分の肌を守る最良の方法なのです。