双極性気分障害(躁うつ病)

「気分が高ぶって落ち着かない時期と、何も手につかない落ち込みが交互に来る」「人付き合いや仕事に支障が出てしまう」――もしこのような状態が繰り返されているなら、それは双極性気分障害(躁うつ病)の可能性があります。 この病気は、気分の“波”が大きくなりすぎることで生活に支障をきたす、慢性の気分障害です。ただし、適切な治療を受ければ、安定した生活を送ることも十分に可能です。ここでは、主な症状とともに、治療法の特徴・効果・副作用について詳しくご紹介します。

気分の波が大きくなる疾患

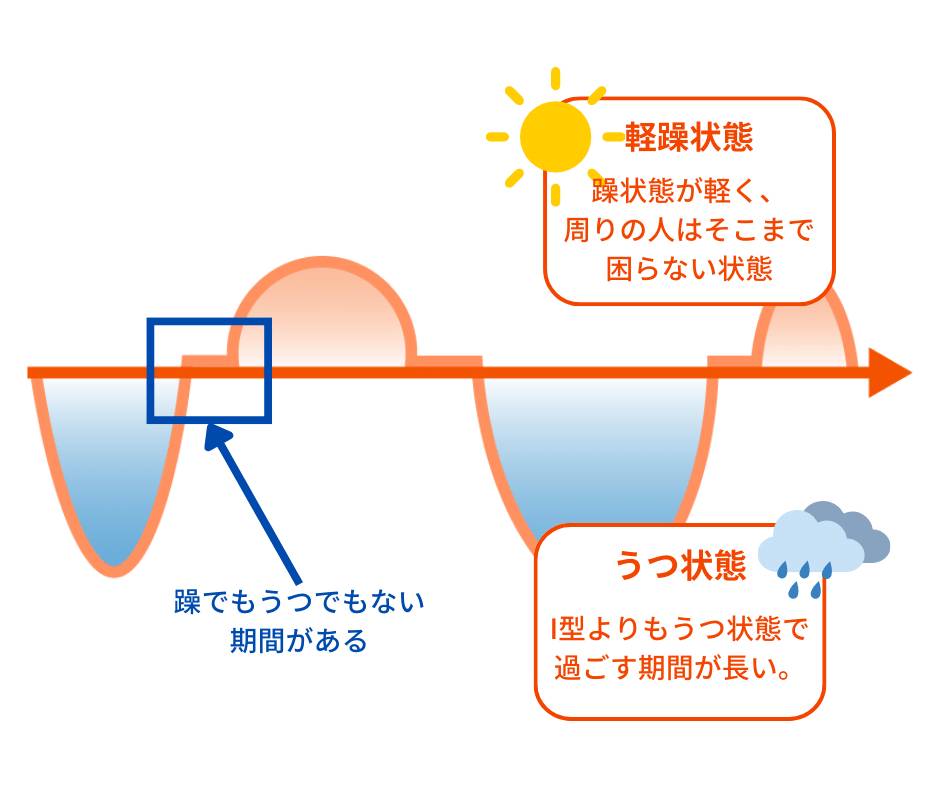

双極性気分障害は、「躁状態(気分の高まり)」と「うつ状態(気分の落ち込み)」の両方が繰り返されるだけではなく、大半がうつ状態で短期間の躁状態のみの病状の場合もあります。

躁状態の特徴

・極端に元気、活動的になり、睡眠が減っても平気。 ・話が止まらない、考えが飛びやすい。 ・浪費、無謀な行動、怒りっぽさなど、社会的なトラブルの原因になることも。

うつ状態の特徴

・気分の落ち込み、やる気の喪失、自責感。 ・食欲や睡眠の乱れ、日常生活への影響。 ・自殺念慮や希死念慮が強く出ることもある。

双極性障害の治療とは

治療の目標は、「躁とうつの再発を予防し、生活の安定を保つこと」です。治療法は大きく分けて、薬物療法と生活習慣の調整・自己理解の2本柱です。

主な薬物療法とその特徴

① 気分安定薬

最も基本となる薬です。躁やうつ、どちらの再発も防ぐ作用があります。

主な薬剤

炭酸リチウム:古くから使われている代表的な薬。再発予防効果が高く、自殺リスクを下げる効果も報告されています。 バルプロ酸:躁状態の抑制効果が高く、急性期にもよく使われます。 ラモトリギン:うつ状態の予防に効果があり、副作用が比較的少ないため継続的な治療に向いています。

効果

気分の波を小さくし、再発のリスクを下げる躁うつの周期が安定してくることで、社会生活が維持しやすくなる。

主な副作用

・炭酸リチウム:手の震え、のどの渇き、尿量増加、腎機能・甲状腺機能の変化(定期的な血液検査が必要) ・バルプロ酸:眠気、体重増加、まれに肝機能への影響(採血でのモニタリングが必要) ・ラモトリギン:ごくまれに重篤な皮膚症状(スティーブンス・ジョンソン症候群)に注意。開始時は慎重な増量が必要

② 抗精神病薬(非定型抗精神病薬)

躁状態が強く、活動性が高すぎてコントロールが難しいときや、幻覚・妄想を伴う場合などに使われます。また近年では、うつ状態への効果がある薬も使用されるようになっています。

主な薬剤

・クエチアピン:躁状態・うつ状態の両方に効果があり、睡眠改善にも有効です。 ・オランザピン:躁症状への即効性が高く、激しい興奮や衝動的行動を鎮める作用があります。 ・アリピプラゾール:刺激や鎮静のバランスを調整し、気分の浮き沈みをなだらかに保つ作用があります。

効果

・強い躁状態を鎮める。 ・一部の薬では、うつ状態の改善にも有効。 ・気分安定薬の補助的役割を果たすこともある。

主な副作用

・眠気、体重増加、食欲増進 ・まれに糖尿病や高脂血症などの代謝異常 ・運動の異常(震えや手足のこわばり)が出ることも。

薬以外の治療:日常の安定がカギ

睡眠と生活リズムの確保

毎日決まった時間に寝起きする。 昼夜逆転や不規則な勤務(夜勤など)は再発リスクを高める。 睡眠不足は特に躁状態を誘発しやすいため注意が必要です。

自分の「気分の波」を知る

・気分や体調の変化を記録することで、再発のサインに気づきやすくなります。 ・家族や職場の人とも情報を共有しておくと、早期対応が可能になります。

遷延化するうつ状態と双極性気分障害の関連について

うつ病の治療を継続しているにもかかわらず、うつ状態が長期間にわたって改善しないケースが見られます。抗うつ剤の反応が極めて乏しく、本人も大変つらい思いをされることが多いようです。そのような事例で詳細な問診をすることで、過去に短期間の躁状態エピソードが存在するケースが多く、その場合は双極性気分障害の診断となります。 薬物治療も抗うつ剤ではなく気分安定薬が著効を示すことが多く、うつ症状が長期間改善しない場合、主治医への相談を是非していただくことをお勧めいたします。当院では、その点にも十分配慮し、カウンセリングを実施しております。

当院での対応について

当院では、気分の波に悩む方に対して、医師と看護師による丁寧な問診と継続的なフォローを行っています。 必要に応じて他機関との連携も可能です。 ・平日 9時〜22時/土日祝日 9時〜19時まで診療しています。 ・仕事帰りや学校終わりでも受診しやすい環境です。 ・診断がついた場合には、休職や職場環境の調整に役立つ診断書を即日で発行することが可能です。 ・お仕事や家庭の都合で通院が難しい方には、オンライン診療にも対応しており、スマートフォンやパソコンからご相談いただけます。 ・お一人での受診が難しい場合、ご家族と一緒の相談も可能です。