過敏性腸症候群(IBS)について

「出勤前や会議の前になるとお腹が痛くなる」「通勤中にトイレに行きたくなって不安」「病院で検査しても異常はないのに、腹痛や下痢・便秘が続く」―― このような症状が慢性的に続いている場合、過敏性腸症候群(IBS)の可能性があります。 IBSは、消化管に目立った病変は見られないものの、腸の動きや知覚が過敏になり、腹部の不調が続く病気です。 その背景には、ストレスや不安と腸の働きとの密接な関係があると考えられています。

IBSの主な症状

過敏性腸症候群の症状は、主に以下のようなものです。症状のタイプによって分類されます。 ・下痢型:急な腹痛とともに下痢が起こりやすい。特に緊張時や朝の通勤前に多い ・便秘型:便が硬く、排便回数が少ない。腹部の張りや痛みが続く ・混合型:下痢と便秘が交互に繰り返される ・分類不能型:上記に当てはまらないが、腹痛や不快感を伴う便通異常が続く その他、ガスが溜まりやすい、お腹が鳴る、残便感があるといった症状もみられます。 これらの不調が生活や仕事に影響を与えていることが多く、精神的な苦痛も無視できません。

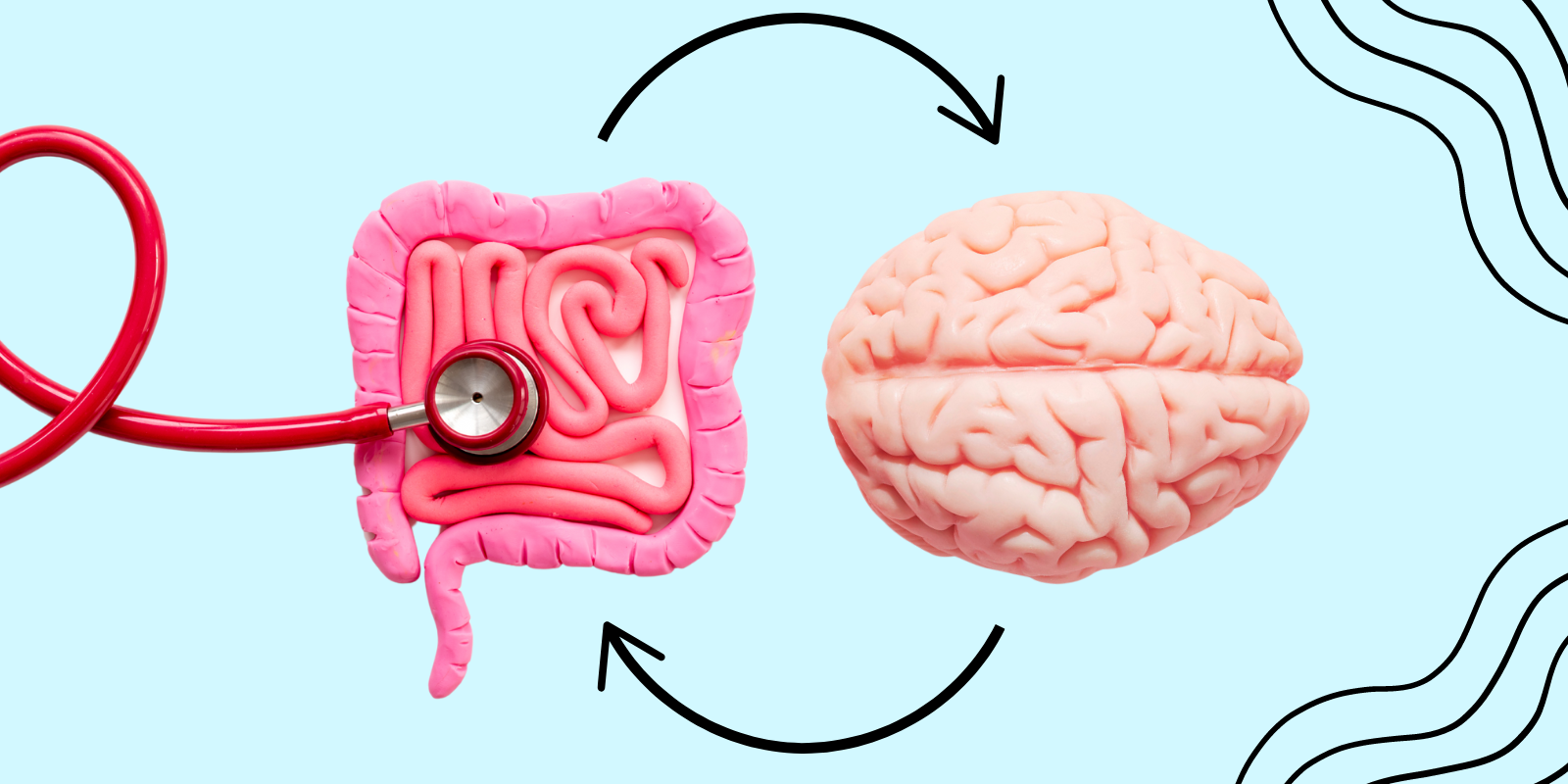

精神的な要因との関係

IBSの症状は、腸そのものの病気というよりも、「脳と腸の連携」に異常が生じることで起こると考えられています。 これは「脳腸相関」と呼ばれ、ストレスや不安が腸の動きや感覚に影響を与える仕組みです。 ・強い緊張や不安があると、腸が過剰に動いたり、逆に動かなくなったりする ・本来なら気にならない腸の動きを「痛み」や「不快」として強く感じてしまう ・「またお腹が痛くなるのでは」という不安が、さらに症状を悪化させる このように、心理的ストレスと身体症状が悪循環を生んでいる状態とも言えます。

診断について

IBSは、血液検査や内視鏡などで明らかな異常がないことを確認したうえで、症状の経過と特徴から診断されます。 診断には、「ローマ基準」という国際的な診断指標が用いられることがあります。 ・腹痛や腹部不快感が、月に数回以上、数か月続いている ・排便によって症状が軽くなる ・便の回数や形状に変化がある ・明らかな器質的疾患(腫瘍、炎症性腸疾患など)が除外されている これらをふまえて、身体的疾患が否定されたうえでIBSと診断されます。

治療について

治療の基本は、薬物療法と生活改善、そしてストレスへの対処です。

薬物療法

症状のタイプに応じて、以下のような薬を使用します。 ・下痢型:整腸剤、消化管運動調整薬、下痢止め(必要に応じて) ・便秘型:便を柔らかくする薬、腸の動きを促す薬 ・腹痛・不快感:抗コリン薬や、腸に作用する抗うつ薬(低用量) 近年では、脳と腸の感受性を調整するために、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)などの抗うつ薬を少量使用する治療も注目されています。

心理的アプローチ

IBSは、精神科的なアプローチが有効なケースが多い疾患です。 ・不安やストレスを和らげる抗不安薬の併用 ・自律訓練法や呼吸法などによるリラクゼーション指導 ・必要に応じて、認知行動療法などの心理的介入 患者さんによっては、「自分が神経質すぎるのでは」と悩まれる方もいらっしゃいますが、これは脳と腸の反応性の問題であり、意志や性格のせいではありません。

当院での対応について

当院では、過敏性腸症候群に対して、身体面と心理面の両方からアプローチしています。 ・ストレスによる悪化が疑われる場合でも、患者さんの不安や生活の背景に寄り添った診療を行います ・必要に応じて、抗不安薬や抗うつ薬などを低用量から丁寧に調整します ・お仕事や家庭の都合で通院が難しい方には、オンライン診療にも対応しており、スマートフォンやパソコンからご相談いただけます。 ・お仕事や通学への影響が強い場合には、診断書を即日発行できることもあります ・平日は夜22時まで、土日祝日も19時まで診療しており、忙しい方にも通いやすい体制です 「大きな病気ではないと言われたのに、ずっとつらい」「人には言いにくい不調で困っている」そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。生活の質を上げるお手伝いができる病気のひとつです。