意外と知らない!虫刺され・皮膚感染症の予防と対処法

春から夏にかけては、虫刺されや皮膚感染症が増える季節です。 かゆみや赤み、腫れなど不快な症状を引き起こすだけでなく、放置すると重症化することもあります。 虫刺されや感染症は、日常生活のちょっとした注意で予防できることも多いため、正しい知識と適切な対処法を身につけておくことが大切です。

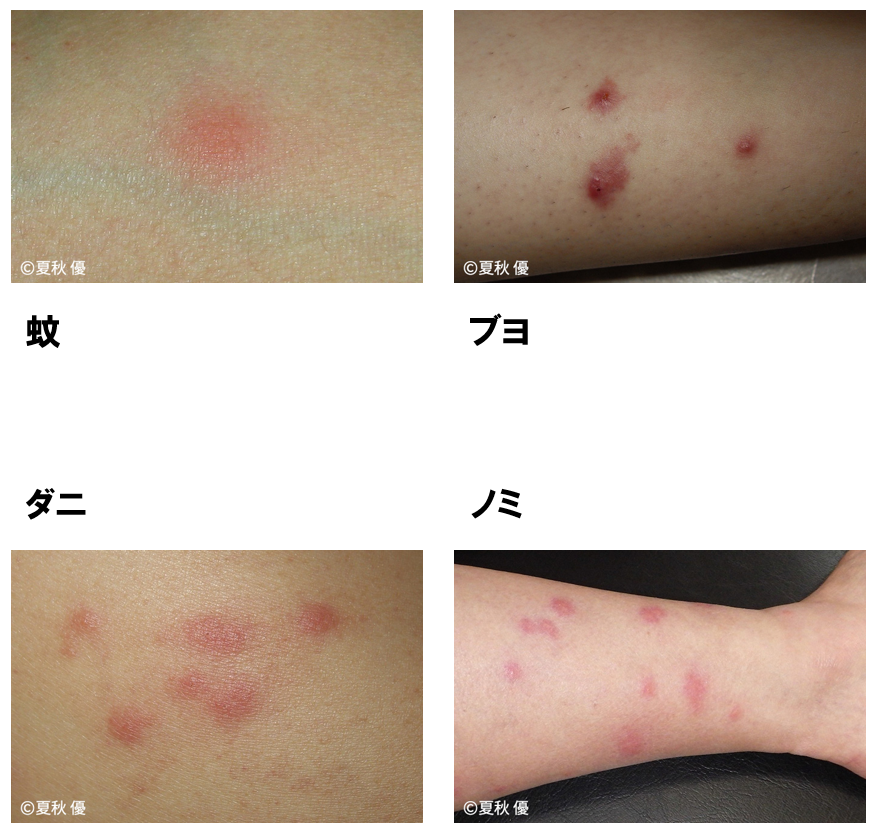

虫刺されの種類と見分け方

虫刺されは、主に蚊、ブヨ、ダニ、ノミなどが皮膚を刺すことで起こります。種類によって刺されたときの症状や重症度が異なります。ここでは簡単にその違いについて説明します。 蚊刺されは、赤く盛り上がり、強いかゆみを伴うのが特徴です。一般的には数日で自然に治ります。 ブヨ刺されは、蚊よりも痛みや腫れが強く、時には水ぶくれや炎症が広がることもあります。 ダニ刺されは、小さな赤い斑点が複数現れ、かゆみが強い場合があります。種類によっては重篤な病気の媒介となることもあります。 ノミ刺されは、特に足や足首周辺に小さな赤い発疹が集中的に出ることが多く、強いかゆみがあります。 虫刺されかどうかの見極めは、発疹の形状や場所、かゆみの程度、時期などを総合的に判断することが重要です。自己判断が難しい場合は、皮膚科での診察を受けましょう。

虫刺されの正しい対処法

虫刺されを受けた際の基本的な対処法は、まず患部を清潔に保つことです。流水で洗い流し、できれば抗菌作用のある石鹸で優しく洗いましょう。 その後、かゆみ止めの塗り薬(抗ヒスタミン軟膏やステロイド外用薬など)を使用すると症状が和らぎます。かきむしると傷がつき、二次感染のリスクが高まるため、爪を短く切り、できるだけ触らないように注意してください。 もし腫れや痛みが強くなったり、熱を持つようならば感染を疑い、早めに皮膚科を受診することが必要です。また、重症の場合やアレルギー反応が強い場合には、医師が内服薬(抗ヒスタミン剤や抗生物質など)を処方することもあります。特に刺されてから数時間以内に急激な腫れや呼吸困難、全身のじんましんなどが現れた場合は、緊急の対応が必要です。

皮膚感染症の種類と特徴

皮膚感染症とは、細菌、ウイルス、真菌(カビ)などが皮膚に感染して起こる病気の総称です。よく見られるものに以下があります。 細菌感染症:代表的なものに「とびひ(伝染性膿痂疹)」や「毛嚢炎」があり、皮膚に赤い腫れや膿が出る症状が特徴です。傷口や虫刺されから細菌が入り込んで起こることが多いです。 ウイルス感染症:ヘルペスウイルスによる「口唇ヘルペス」や「帯状疱疹」などが代表的です。水ぶくれや強い痛みを伴います。 真菌感染症:水虫やカンジダ症などがあり、皮膚がかゆくなったり、赤くはがれたりします。湿った環境を好むため、足や股間によく発症します。 感染症は放置すると症状が悪化し、周囲に広がることもあるため、早期の診断と適切な治療が欠かせません。

皮膚感染症の予防ポイント

皮膚感染症を予防するには、まず皮膚の清潔を保つことが重要です。特に汗や汚れがたまりやすい部位はこまめに洗い、乾燥も防ぐことが感染予防につながります。 また、当然ですが虫刺されを防ぐことも感染症予防に直結します。長袖・長ズボンの着用や虫よけスプレーの使用、網戸や蚊帳の設置といった物理的対策が効果的です。屋外での活動後は、身体をよく洗い流す習慣をつけましょう。 さらに、タオルや衣服の共有を避け、爪を短く整えるなど衛生面にも気を配ることで、感染症のリスクを大幅に減らせます。

皮膚科を受診すべきタイミング

虫刺されや皮膚のちょっとしたトラブルは、軽いものであればセルフケアで自然に改善することも少なくありません。しかし、次のような症状がある場合には、できるだけ早めに皮膚科を受診することをおすすめします。たとえば、発赤や腫れ、痛みがどんどん強くなっているとき、水ぶくれや膿が広がってきたとき、さらには発熱などの全身症状を伴う場合です。また、症状が1週間以上続いて良くならないときや、かゆみ・痛みが強く日常生活に支障をきたしているときも、自己判断に頼らず医師の診察を受けることが大切です。 早い段階で診断・治療を行うことで、症状の悪化や合併症のリスクを防ぎ、安心して生活を送ることにつながります。

正しい知識とケアで安心の夏を

虫刺されや皮膚感染症は身近なトラブルですが、放置せずに正しい対処を行うことが重要です。 当院では症状の診断だけでなく、最適な治療や予防アドバイスを提供します。夏のレジャーやアウトドアを安全に楽しむためにも、日頃からの予防策と異変に気づいたら早めの受診を心がけましょう。